やはり大とりは、このおふたりに飾っていただくこととなった。総監督・高橋良輔氏と、メカデザイナー・大河原邦男氏である。異例づくしの『ボトムズ』という作品にあって、主人公キリコと並び立つ存在感を放った、リアルロボットの金字塔「アーマードトルパー」。果たしてその誕生秘話とはいかに!?

■プロフィール

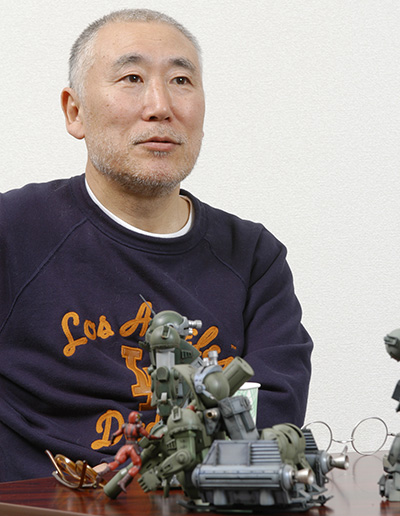

高橋良輔

アニメーション監督・作家。

'64年、虫プロダクションで演出家としてのキャリアをスタートし、以降サンライズ作品を中心に多くのヒットを生む。『ボトムズ』以外にも『太陽の牙 ダグラム』('81)、『蒼き流星SPTレイズナー』('85)、『ガサラキ』('98)を監督。

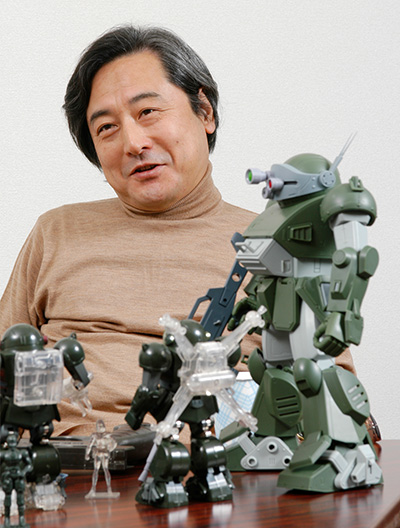

大河原邦男

タツノコプロに所属していた'72年の『科学忍者隊ガッチャマン』で史上初のメカデザイナーとしてクレジットされて以降、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』まで、代表作は数知れない。『ボトムズ』関連では『赫奕たる異端』以外のメカデザインを担当。

作品のカラーを決定付けた大河原氏のAT機構試作

――『ボトムズ』の長谷川プロデューサーの証言によると、作品とATの成立背景には、大河原さんが作った立体の試作品が、かなり大きく影響していたそうですね。

大河原:元々は、僕が前番組である『太陽の牙 ダグラム』の放映中から作っていたものなんですよ。と言うのもダグラムのデザインでは、第一話冒頭の朽ち果てたシーンを再現するのに、プラモデルを大改造しなきゃいけないという反省点があったんです。それで「無改造でもああいうポーズを取れるロボットはできないものか?」と思い立ちまして。腰アーマーの分割なんかは、そういう発想から生まれたアイデアです。それと、10mのコンバット・アーマー(※『ダグラム』に登場したロボット兵器)が意外と描き難かったんで、「じゃあ人間から逆算して想像できる最小のロボットはどのぐらいだろう?」と考えて、タカラさんの「ミクロマン」の小さいヤツに合わせて、試しに作ってみたというのもあります。ちょうどその頃に、長谷川さんから「高橋監督の新作をやるんですけど」っていうお話を頂いたので、参考用に持っていったというわけです。

――『ボトムズ・アライブ』(太田出版刊)で公開された試作品は、オープントップの茶色い機体でしたが、長谷川さんは「複数あった」と仰っていたのですが?

大河原:2体作ってますね。茶色いヤツ以外に、コックピットが剥き出しの機体がありました。そちらは デザインラインは違いますが最近話題になっているトヨタの搭乗型二足歩行ロボットに腕を付けた様な模型でしたね。外骨格に運転席がついていて、マニピュレーターがあって、二足で歩くようなね。それと人間の対比が面白いと思ったんですよ。

高橋:アーミーグリーンで塗ってあったヤツですよね? あれがサイズ的に、すごくそそるんです。「この感覚でできないかな?」と思って、預かってからもずいぶん眺めてましたよ。もっとも、あれは人間が剥き出しなのが、モデルとしては面白いんですけど、さすがにそれだと物語が作りにくいんで、最終的には装甲で覆っちゃいましたけど。弾が飛んできたら終わりですから。

大河原:僕個人は兵器としてじゃなく、人間との関係とか、ジオラマにしたときに遊びやすいフィールドが提供できるかもしれないと思って作ってたんですけどね。まあ、当時は『ガンダム』にしろ『ダグラム』にしろ、ミリタリズムがキーになっていましたから、結果としてタミヤさんのミリタリー・フィギュアが似合うようなデザインにはなっていますけど。最初は作品に応用しようとは思ってなかったですから、世界観とかも考えてなかったし。なにしろ『ボトムズ』のような作品が放映できるのか、それどころか、次の作品があるのかどうかも分からなかった時期でしたから。

――では、スポンサーであるタカラ(現TAKARA)さんからオーダーがあったとか、次の作品のプレゼンテーション用に作っていたわけではなかったんですね?

大河原:ええ。最初は純粋に、ホビーのために作っていたんです。

――タイミングによっては、それこそ横山宏さんの「SF3D」(※模型誌『ホビージャパン』誌上でイラストレーターの横山宏氏が発表していたSFメカニック群)のような形で世に出ていたかもしれなかった?

大河原:そうですね。実際あの頃には、横山さんも独自のSFメカニック像を構築していらしたし。そういう展開も許される時代ではありましたから、考えなくはなかったんですけど、どうしても僕はずっとアニメーション畑で働いてきた人間ですから「せっかくなら映像にできたらいいな」ということで、参考用に持っていったんです。

『ダグラム』で生まれた「欲」をデザインと演出に活かして

――しかし、これだけアニメロボットの常識から外れた試作品を見て、タカラさんも周辺スタッフも、よくOKしましたね。

高橋:そうですね。でも、当時はどこからも抵抗はなかったんですよ。僕自身も、「どうにかひねり出した」っていう意識はありませんでした。『ダグラム』が終わって次を作らなきゃならないとなった時に、前作で「どうにかならないかな?」と思う部分が、いろいろあったんですね。ストーリーにしろデザインにしろ、「次はこうしたい!」って思うだけの余力があった。これが4作ぐらいやったあとに「もうひとつない?」って言われてたら、それこそ搾り尽くしちゃったあとだったでしょうけど。そういう意味では、『ボトムズ』は「次はこうしたい!」っていう欲が、一番あった作品だと思います。

――具体的には、どういう部分での改善を目指されたんですか?

高橋:ATのサイズに関しては、大河原さんの試作品から得た刺激のほかに、演出上の問題もあったんですよ。設定上は、すでにダグラムでもガンダムの半分ぐらいの大きさなんですが、参加する4、5人の演出家は、どっちも同じように演出してくるんです。どうしてもロボットを描くとなると、力強さと巨大感を魅力のベースに置かざるを得ないですから、50mのロボットも10mのロボットも、画面で描くにはそんなに差が出ないんですね。もちろん厳密には、その差を感じさせるような演出にしなきゃいけないんですけど、毎週毎週量産されるフィルムは、ひとりで作るものじゃないですから。じゃあ逆に、いろんな人が否応なく、ある特定の演出にせざるを得ないような方向性というか「制約があったほうがいいんじゃないか?」と考えて、「ロボットは思い切って小さくしよう」と。4mという数字は、僕のなかでロボットのイメージを成立させつつ、人間と対比したときに大きさ感を出せるギリギリのサイズから逆算しています。たぶんこれ以上小さくなるとパワードスーツになっちゃって、一般的なロボットの概念から外れちゃうでしょうから。

それと、モノとしての見せ方だけじゃなく、『ダグラム』はスピード感が乏しかったんですよ。やはり10mのものが猛スピードで疾走っするっていうのは、ちょっと考え難いですから、リアルに描くとどうしてもドスドス歩くようになっちゃって。逆に小さくすればスピード感も出せるんじゃないかっていう考えもありましたね。

その意味では、大河原さんの実物から受けた刺激と演出上の意図がすんなりと歩み寄った結果、4mのATが誕生したとは言えると思います。

世代の共通言語が生む「オンリー・ワン」の魅力

――確かにATのスピード感は飛行機というよりは自動車に近いですし、そういうメカは当時なかったですよね。

高橋:その点に関して言えば、僕と大河原さんとは少し歳が違うんだけど、共通言語として持っているのがジープの魅力ですから。

大河原:我々が子供の頃は、進駐軍がいっぱいいましたからね。僕が育った土地の周りは、府中にも立川にも稲城にも基地があったんで、イヤっていうほど見てましたし。

高橋:僕らのまえの世代の大塚さん(※『ルパン3世』の作画監督などを務めた大塚康夫氏)なんか、すごく好きじゃない。かなり刷り込まれてますよね。あれを立てると4mにちょっと足らないぐらいなんですよ。

――そういう感覚を共有できたからこそ、すんなりと企画やデザインがまとまったということですか?

高橋:過去20年のあいだには、『ボトムズ』以外にもミリタリー感覚でロボットものにチャレンジした作品も、あるにはあったんです。ただ、どれも長続きしなかったのは、どこか苦しい部分が見えちゃったんでしょうね。例えば僕が富野さんにお願いして、次の『ガンダム』を監督することになってとしても、やっぱりマネっぽいというか、苦しんだ挙げ句に「ちょっとなぁ」っていう部分が、どうしても残っちゃうと思うんです。ところが『ボトムズ』には、そういう苦しさがなかった。「こでれどうでしょう」って出したアイデアが、大河原さんのデザインとも塩山さんの絵ともケンカしなかったんですね。作り手の根底にある意識が、割と近かったんじゃないかな? みんな僕と歳が近いから「こういうの」っていうと「ああ、そうだね」って。だって、当時一番若かった吉川惣司さんだって……

大河原:僕と同い歳だったと思います。

――世代感覚の生む確固たる「臭い」が、『ボトムズ』とATが22年経っても「オンリー・ワン」的に愛されている理由であると?

高橋:まあ、新作のバリエーションが少ないのは、『ガンダム』ほど売れなかったっていうのもあると思いますけど(笑)。

大河原:それに、監督が頑固だしね(笑)。自分たちで「こう!」と決めた枠は、頑なに守るほうだから。

高橋:僕はそんなに頑固じゃないよ(笑)。でも確かに、明確なコンセプトが長生きしている理由かもしれないですね。例えばの話、『ガンダム』なんかは空軍と海軍を合わせたようなイメージじゃないですか。だけど『ボトムズ』はやっぱり陸軍で、あまりスマートじゃないわけです。そういう泥臭さに「ブレ」がないからこそ、いまも変わらずに支持されているのかもしれません。

※2005年に発売されたDVDメモリアルボックスの際のインタビュー・対談のアーカイブです